「人は未完了のものをよく覚えている」。この現象は「ツァイガルニック効果」として知られています。でも、なぜ未完了だと気になってしまうのか? そしてそれを設計に活かすにはどうすればいいのか?

ツァイガルニック効果は一見シンプルに思えますが、その裏には人間の“情報処理の仕組み”や“動機形成のメカニズム”が関わっています。この記事では、感覚的に理解されがちなこの心理効果を「構造」として捉え直し、フレームワーク思考で可視化・応用することを目指します。

“終わらないこと”が記憶に残る?ツァイガルニック効果とは

シンプルな定義

ツァイガルニック効果とは、「未完了のタスクや中断された行動は、完了されたものよりも記憶に残りやすい」という心理現象です。映画の続きが気になる、やりかけの仕事が頭から離れない、途中で止めた読書が妙に気になる——すべてこの効果に関係しています。

背景と実験

この現象は、1920年代に心理学者ブリューマ・ツァイガルニックによって発見されました。彼女は、レストランのウェイターが“まだ支払いが終わっていない注文”のほうを詳細に覚えているという観察から着想を得ました。

実験では、被験者にさまざまなタスクを与え、一部を意図的に中断させたところ、未完了のタスクの方が記憶に強く残ることが確認されました。

フレームワークで見るツァイガルニック効果の構造

認知の流れ

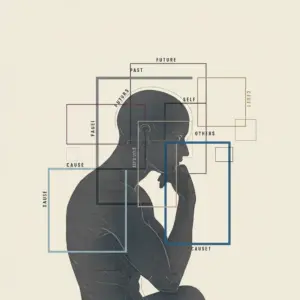

ツァイガルニック効果の認知プロセスは、以下のように構造化できます:

- 刺激:タスクや情報に触れる(例:ストーリーを見る、タスクを開始する)

- 中断:完了せずに停止(例:途中で止まる、強制終了、割り込み)

- 緊張:脳内に“解決したい”という緊張状態が生まれる(=心理的未完了)

- 記憶の活性化:その状態が思考・注意・感情を引き寄せ続ける

この未完了による“認知的張力”が、ツァイガルニック効果の本質といえます。

「未完」を構成する4つの視点

- 情報の不足:結論や答えが提示されない(例:続きは次回)

- 行動の未完了:実行の途中で止まっている(例:書きかけの文章)

- 物語の未解決:物語の伏線や問題が解決されていない(例:クリフハンガー)

- 感情の宙吊り:共感・怒り・疑問などが解消されずに残る(例:謝罪がない)

この4つの“未完のレイヤー”が複合的に絡むほど、私たちの関心はそこに引き戻されやすくなります。

実生活・設計への応用例

コンテンツ設計

コンテンツは「全部伝えたら終わり」ではなく、「どこで切るか」が重要です。

- シリーズ連載で“あとが気になる”構成を組む

- 動画のサムネイルやタイトルで“未解決感”を出す

- SNSでは「3つのコツのうち、1つ目は…」と分割投稿にする

こうしたテクニックは、注意を引き続ける設計=“関与を引き出す仕掛け”となります。

教育・習慣形成

- 問題を「宿題として残す」ことで、生徒の思考が続く(インクルードされた余白)

- 学習ログを“未完で終える”ことで翌日また触れたくなる

- 筋トレや日記なども、あえて「物足りなさ」を残す方が継続する

人は「終わったこと」より「やりかけのこと」に注意を向ける傾向がある──これを習慣化の仕組みに活かします。

UX・サービス設計

- タスク管理アプリで“未完了”を視覚化(バッジ・数字)

- ネットショップで「あと1点で送料無料」など、“完了寸前”のテンションを作る

- ポップアップや通知を“未完のストーリー”として提示(例:「あと1ステップで設定完了です」)

UXにおいては、「完了への誘導設計」=ツァイガルニック的設計とも言えます。

陥りがちな落とし穴

未完了が多すぎると?

- 気になるタスクが溜まりすぎると、逆に脳のリソースを消耗します

- ToDoリストが“終わらないリスト”になると、無力感・注意分散が起きやすくなります

倫理的な設計問題

- 不安を煽る「未完了設計」(例:「このままだと損します!」)

- 意図的な中毒構造(例:終わりがないSNSフィードやガチャの設計)

強力な心理効果だからこそ、“ユーザーを導く設計”と“依存を仕掛ける設計”は紙一重。設計者の倫理が問われます。

まとめ:未完は“行動を引き出す設計パーツ”である

ツァイガルニック効果は、ただの「覚えてる現象」ではありません。未完了とは、私たちの注意・感情・行動に「継続する余白」を残す構造であり、

- 記憶に残る

- 行動の動機になる

- 習慣形成を促す

- UXやコンテンツ設計で効果的に使える

という複数の力を持っています。

フレームワーク思考で捉えれば、それは「再現可能な技術」へと変わります。

あなたのアウトプットにも、あえて“完璧にしない設計”を取り入れてみてはいかがでしょうか?

最後の一言を、あえて書かずに──