「自分で言うより、誰かが言ってくれた方が説得力がある」──そんな場面、思い当たりませんか?それこそが「ウィンザー効果」です。商品でも人でも、自己主張より“他人の推薦”の方が信頼される。この不思議な心理効果を、この記事では“フレームワーク思考”で分解し、再現可能なかたちで理解していきます。

私たちは、なぜ本人の言葉よりも第三者の評価に安心感を覚えるのでしょうか?この構造を理解することは、マーケティングやブランディングだけでなく、人間関係やキャリアの形成においても有益です。

なぜ「本人の言葉」は信用されにくいのか?ウィンザー効果とは

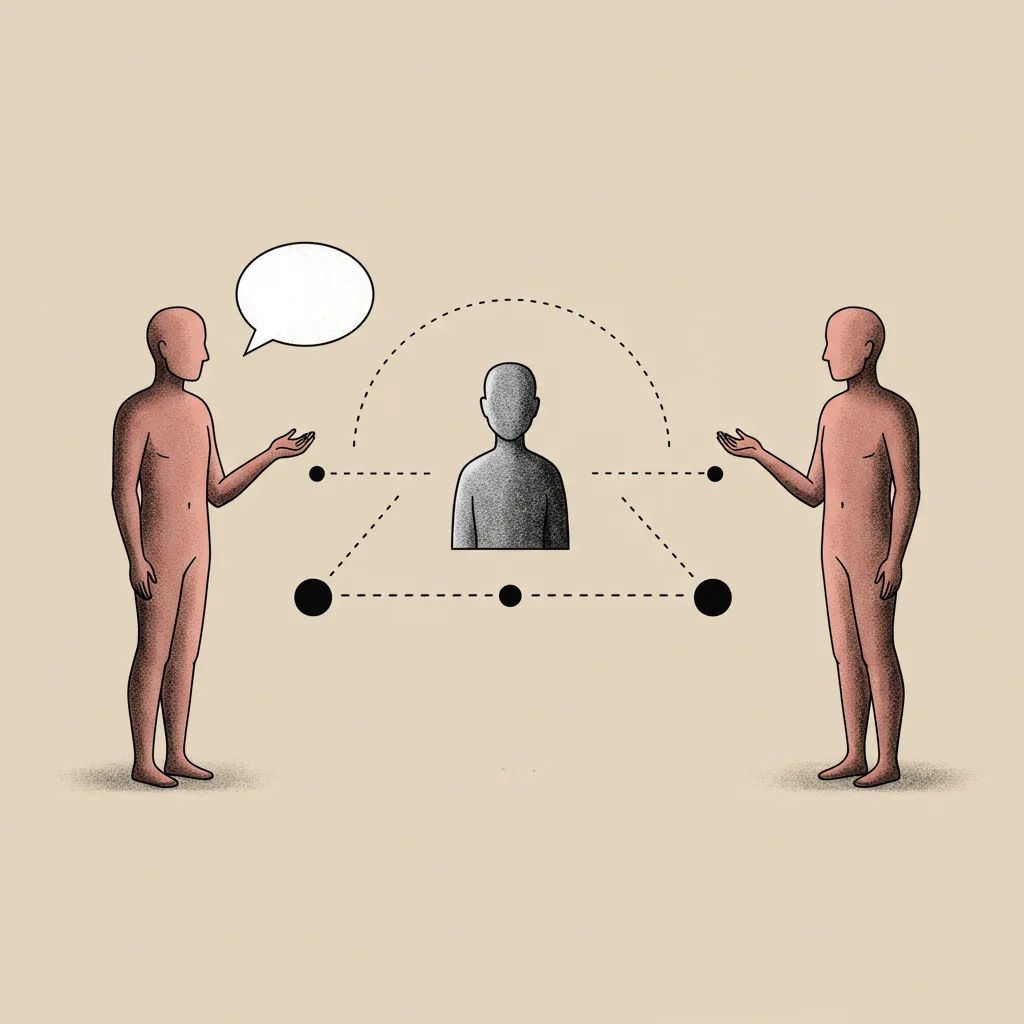

ウィンザー効果は、「当事者の発言よりも、第三者の評価のほうが信頼されやすい」という心理的効果を指します。これは、情報の発信源と受信者の“距離”や“利害関係”に起因します。

この効果の名前は、ミステリー小説『ウィンザーの陽気な女房たち』の登場人物の会話から由来しています。人は、直接伝えられるよりも、他人のうわさや評価を通じて間接的に得た情報に信憑性を感じやすいのです。

マーケティングにおいては、「自社の魅力を自分で言うな、顧客に言わせろ」という鉄則の裏に、この効果が強く働いています。

「誰が言うか」の構造をフレームで捉える

情報の信頼度は“距離”で決まる

「どんな内容か」以上に、「誰が言ったか」「どういう立場からか」が情報の受け手にとって大きく影響します。

- 本人が自分で褒める → 「利害関係がある」「自分をよく見せたい」という意図が透けて見えるため、信頼性が低くなりがち。

- 親しい人が褒める → 「親しさゆえに本音が言えないのでは?」という疑念が入りやすい。

- 第三者が褒める → 距離があるからこそ「客観的」「利害がない」とみなされ、信頼されやすくなる。

このように、「誰がどの立場から語るか」という“関係性のフレーム”が、情報の重さを変えてしまうのです。

信頼フレームの4象限

| 利害あり | 利害なし | |

|---|---|---|

| 近い関係 | セルフプロモーション | 身内の擁護 |

| 遠い関係 | 広告・提携レビュー | 客観的評価(最強) |

“遠くて利害がない評価”ほど、最も純粋で信頼できるものとみなされます。この構造を意識して情報設計することで、伝わり方に大きな差が生まれます。

実生活・マーケティングでの応用

商品・サービスのレビュー

ウィンザー効果は、ECサイトやSNSのあらゆる口コミ設計に応用されています。

- 実名ユーザーによるレビューや動画体験談

- 第三者レビュー記事やランキングサイト

- ユーザーが自発的に投稿したコンテンツ(UGC)

企業が語る100の言葉より、ユーザーが語る一言の方が刺さる理由は、まさにこの効果によるものです。

採用・営業・プレゼン

- 自分で「私は信頼できます」と言うよりも、元上司や取引先の「彼は信頼できる」という証言の方が強い

- 営業資料に顧客の声・推薦文を挿入することで説得力が増す

- 面接でも、他人の言葉を使ったエピソード(例:●●さんにこう言われました)が有効

日常会話や人間関係

- 「あの人があなたのこと、すごく評価してたよ」という言葉は、直接の称賛よりもずっと記憶に残る

- 恋愛や人間関係でも、他者からの“評判”が無意識に相手の印象を左右している

リスクと限界:信頼は設計できても、操作はできない

偽レビュー問題と倫理

ウィンザー効果が強力であるがゆえに、企業は「サクラレビュー」や「買われた口コミ」を使いがちです。

しかし、現代のユーザーはリテラシーが高く、違和感を敏感に察知します。1つの嘘レビューが、全体の信頼性を損なうリスクを持っています。

- 本当に第三者なのか?

- なぜその人が語るのか?

- 利害関係はないのか?

この3つの問いに対して誠実であることが、ウィンザー効果を活用する上での倫理的な前提です。

自分の声を活かすには?

自分の言葉はまったく信頼されないというわけではありません。大切なのは、他者の声を添えて補完すること、そして自分の弱さやリアルさを開示することです。

- 実体験や失敗談を交えた「等身大の語り」

- 自分の主張を“誰かの言葉”として紹介する

ウィンザー効果は“代弁”の仕組みとしても機能するのです。

まとめ:本人の言葉に“第三者の声”を添える

ウィンザー効果は、「自分で語る内容」よりも「どう伝わるか」「誰を通じて伝えるか」の方が、信頼に影響を与えるという心理現象です。

フレームワークとして整理すれば:

- 利害と距離のマトリクスで信頼性を可視化できる

- 第三者の声を戦略的に配置することで、自分の言葉の信頼性を補完できる

- 伝達経路の設計=信頼設計であることが理解できる

“自分の言葉”に、“誰かの言葉”を重ねる。 それだけで、伝わり方は変わります。信頼は偶然ではなく、構造でつくれるのです。