「見方を変えればうまくいく」とよく言われます。でもそれって、単なるポジティブ思考? それとも本質的な変化の第一歩?──この記事では「リフレーミング効果」を、感覚的なテクニックとしてではなく、“再現可能な思考技術”として捉え直し、フレームワーク思考を通じて論理的に深掘りします。目の前の問題をどう認知し、どう行動に結びつけていくのか。その鍵は「どんな枠組み(フレーム)で物事を見ているか」にあります。

リフレーミングとは何か?

心理学や認知科学の視点から

リフレーミングとは、ある出来事や状況を「別の枠組み」で捉え直すことで、その意味づけや感情的な反応、さらには行動の選択まで変化させる手法です。カウンセリングやコーチングの現場だけでなく、広告、政治、教育、ビジネスの交渉術にも応用されています。

フレーミングとの違い

- フレーム:物事を認知・解釈する“枠組み”そのもの。思考の背景に無意識的に存在する。

- フレーミング:どのフレームを選んで語るかという行為。メッセージの伝え方に影響。

- リフレーミング:既存のフレームを“意図的に”ずらしたり再構成する行為。

なお、バイアスとは異なり、リフレーミングは意識的かつ戦略的な認知の切り替えです。

フレームを構造で捉えると見えてくるもの

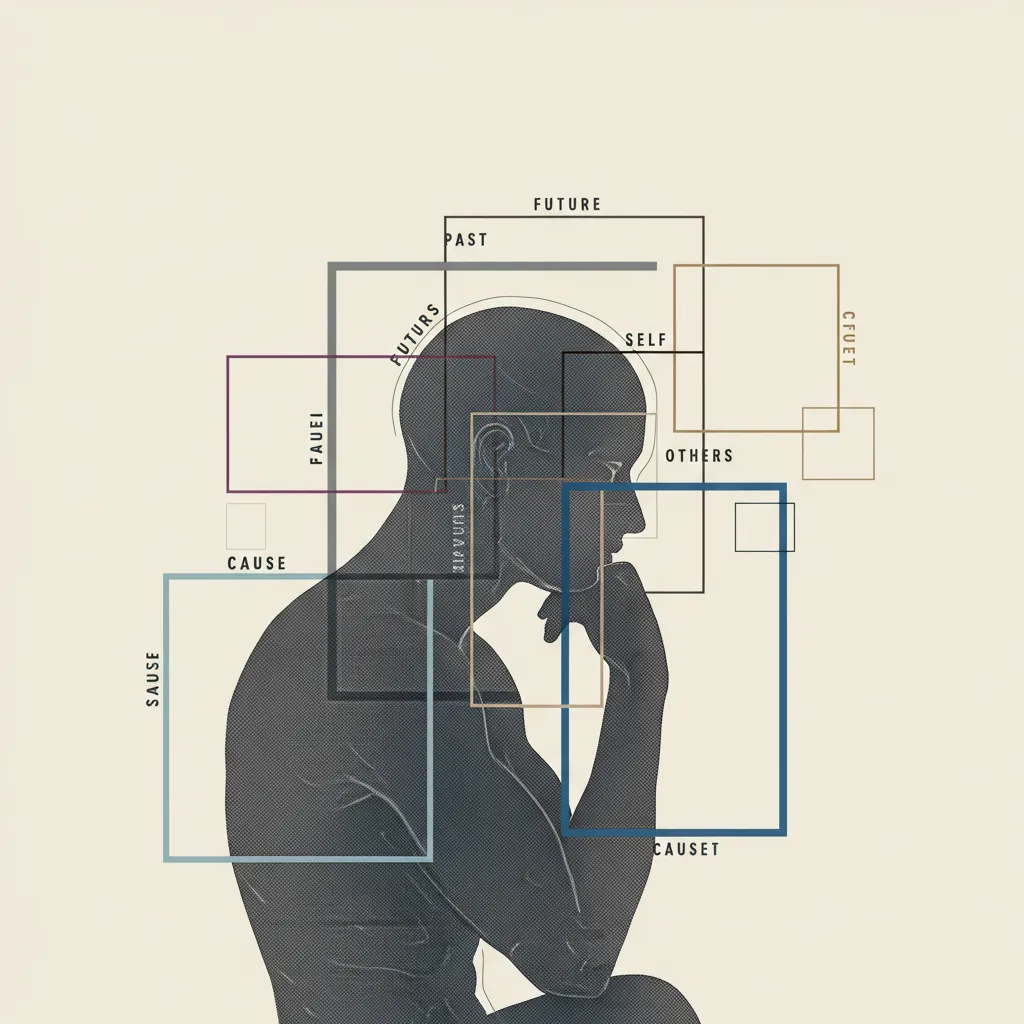

① フレームの構成要素

フレームは「意味の解釈装置」として、以下のような要素から成り立っています:

- 主語:誰の視点で語るか(例:「彼が失敗した」vs「私たちは学んだ」)

- 時制:どの時間軸で捉えるか(例:「過去の失敗」vs「未来の糧」)

- 因果関係:何が原因・結果と見なされるか(例:「努力不足」vs「運が悪かった」)

同じ事象でも、これらの視点を少し変えるだけで「意味」も「感情」も劇的に変わります。

② リフレーミングの種類

- 言語的リフレーミング:語彙や言い回しを変えることで印象を変える。

- 構造的リフレーミング:前提や関係性、立場など“意味づけの土台”を変える。

後者はビジネス戦略や組織改革など、深層的な問題解決に向いています。

思考を可視化する:フレームワークとしてのリフレーミング

認知プロセスのフレームワーク

リフレーミングを構造として捉えると、以下のような認知のプロセスが見えてきます:

- インプット(状況や刺激)

- 枠組み(どの視点で捉えるか)

- 認知(どう意味づけるか)

- アウトプット(感情や行動)

つまり、感情や反応は「枠組みの選択」によって変えられるのです。

フレーム分類の整理

状況分析に活用できる4つの切り口:

- 因果フレーム:原因と結果に注目

- 価値フレーム:良い/悪い、正しい/間違い

- 時間フレーム:過去・現在・未来の視点

- 視点フレーム:当事者/第三者/俯瞰的立場

見える化ツール

- SCQAフレーム(Situation, Complication, Question, Answer)

- マトリクス図(ポジ×ネガ、主観×客観などで整理)

これらはフレームを視覚化するための便利な道具です。

実践事例:どんな場面で使えるか?

交渉術

「損失を避けたい(Loss Aversion)」という心理バイアスは、交渉をWin-Lose構造にしがちです。リフレーミングによって「相互利益を最大化する」というWin-Win構造へと認知を変えると、協調的な解決策が見えてきます。

キャリア相談やコーチング

「転職できない」という枠組みは“停滞”を意味しますが、「スキルを深める時間ができた」と再定義すれば、それは“成長”の機会になります。事実は同じでも、意味が変われば行動も変わるのです。

政治的レトリック

「税金を減らす」は一見魅力的な主張ですが、それは「公共投資を削る」ことと表裏一体です。どちらのフレームで語られるかによって、有権者の判断が大きく変わることは言うまでもありません。

リスクと注意点

ポジティブの押し付けにならないか?

リフレーミングは時に「現実逃避」や「感情の無視」につながるリスクを含みます。単に前向きな言葉でごまかすことは、むしろ逆効果になることもあるのです。

嘘と事実の境界線

リフレーミングは“解釈”の操作であって、“事実”の捏造ではありません。都合のいい切り取りや印象操作に陥らないよう、自他への誠実さが求められます。

まとめ:リフレーミングは「思考の筋トレ」

フレームを疑う力

私たちはつい“自分の見方”を真実だと思いがちです。だからこそ「私は今、どんなフレームでこの状況を見ているのか?」と問い直す習慣が重要です。

使えるテンプレート

- 6W1H:Who/What/When/Where/Why/How から視点をずらす

- 4象限思考:ポジティブ×ネガティブ × 主観×客観 で意味を交差させる

おまけ:思考を柔らかくする技法

メタフレーム

「自分がどんなフレームで物事を見ているのか」に気づく“メタ認知”の技術。これができるようになると、自動思考から抜け出せるようになります。

逆フレーミング

“あえて”ネガティブに、“わざと”逆に。逆張りのフレームを仮設定することで、視野が広がり、反対意見への理解力も高まります。

終わりに

リフレーミングとは「感情をコントロールする」ための魔法ではありません。それは「認知の構造を見直す」ための思考技術です。枠組みが変われば、意味も変わる。意味が変われば、行動も変わる。──この構造を理解し、ツールとして使いこなせるようになれば、私たちはより柔軟で、より創造的な思考ができるようになります。