新しいソファを買ったら、それに合うラグが欲しくなり、さらに部屋の照明や壁の色まで気になってくる──そんな経験、ありませんか?

このような“連鎖する購買行動”の背後には、「ディドロ効果」という心理メカニズムがあります。ただの物欲、衝動買い、とは少し違います。この現象は、私たちの内面にある“整合性を取り戻したい”という欲求から生まれています。

本記事では、この現象を“感覚的な浪費”としてではなく、認知のズレと補正という構造的現象としてフレームワーク的に整理し、日常・デザイン・ビジネスに活かす視点を提供します。

ディドロ効果とは?その背景と定義

18世紀のフランスの哲学者ドゥニ・ディドロは、自身のエッセイ「私の古いガウンとの別れ」の中で、ある日裕福な友人から高級なガウンを贈られたことで、それまで使っていたガウンとの“違和感”を覚えます。結果として、それに釣り合う家具やカーテン、装飾品などを次々に買い替えていったという体験を綴りました。

このように、新しいモノが加わったことで、もともと整っていた生活空間に「ズレ」や「不整合」が生まれ、そのズレを埋めようと次々と他のモノも買い足していく──この一連の心理現象が、「ディドロ効果」と呼ばれています。

新たな所有物が、既存の環境との不整合感を生み出し、それを解消するために一貫性ある追加消費が連鎖的に起こる現象。

これは「ただ欲しくなった」のではなく、「ズレを感じ、それを整えたくなった」という深い心理的動機に基づいているのです。

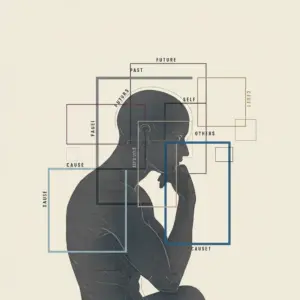

フレームワーク思考で捉える「整合性の欲求」

私たちはモノを選ぶとき、見た目や機能だけでなく、「自分らしさ」や「空間との調和」を無意識に意識しています。つまり、所有物とは単なる物理的なモノではなく、「自己の外在化された表現」でもあるのです。

この“自分らしさ”を形づくっているのが、所有物同士が共有するある種の「フレーム(枠組み)」です。統一された色、質感、ブランド、生活スタイル。これらが揃っているとき、私たちは安定や安心を感じます。

一方で、そこに新たな要素が加わると、既存のフレームが崩れたような感覚=「違和感」が生じます。これは以下の4つの不整合として整理できます:

- 視覚的不整合:色・形・デザインが統一されていない

- 機能的不整合:使い勝手や操作感がズレている

- 価値観的不整合:美意識や倫理観と合っていない

- 社会的イメージのズレ:他者から見られる“自分像”と合わない

ディドロ効果とは、これらの“フレームのズレ”を埋めようとする、整合性の回復行動といえます。

ディドロ効果の構造とメカニズム

この心理現象を構造的に捉えると、以下のようなループが浮かび上がります:

- 導入:新しい所有物を手に入れる(例:高級なガウン、最新のガジェット)

- 認知:そのモノが既存の持ち物と合っていないと気づく

- 緊張:不一致による“認知的不快”が生まれる

- 補正:一致させようとする消費行動が起きる

- 連鎖:一度補正が始まると、他の部分にもズレが生じてさらに整えたくなる

このループは、「調和」「一貫性」「自己イメージの維持」という認知的目標を達成しようとする行動として理解できます。単なる“購買行動”ではなく、「自己と環境の整合性を取り戻す認知プロセス」なのです。

どこに使える?どう防げる?

活かす:設計・ブランディング・習慣形成における応用

- インテリアやファッションの世界では、単品ではなく「トータルコーディネート」や「セット提案」が効果的。顧客の“統一フレーム”を支援する設計です。

- 習慣形成の分野でも、一つの行動が他の整合性を生む連鎖(例:運動 → 健康食 → 睡眠の見直し)として使える。

- ブランディングでは、ブランド内で「世界観の一貫性」があることで、ひとつ買うと“他も揃えたくなる”心理を自然に生み出せます。

防ぐ:ミニマリズムや節制の実践方法

- ズレをあえて許容する設計:「揃っていなくても美しい」という感性を持つこと

- ワンイン・ワンアウトのルール:新しいものを手に入れたら、古いものを手放すことで連鎖を断つ

- 一時保留:「とりあえず今は変えない」と決めて数日待つだけでも連鎖を防ぎやすくなります

倫理と設計の境界線

ディドロ効果は極めて強力な購買動機になるため、マーケティングにおいて多用されがちです。しかし、そこには消費を過剰に煽るリスクも存在します。

- 消費者が“本当に必要とするもの”を見極められるように導く設計か?

- 「足りなさを演出して買わせる」のではなく、「一貫性のある体験を提供する」設計になっているか?

私たちが設計者・販売者としてこの心理効果を用いる際は、使い手のアイデンティティや環境の調和を“支える”方向であるべきです。

おわりに:ズレを自覚することが“選択の自由”を取り戻す

ディドロ効果は、生活空間や所有物に潜む“フレームのズレ”が、私たちの行動や選択にどれだけ大きく影響しているかを明らかにします。

自分の“整えたくなる衝動”の背景にある構造を理解することで、「整えること」を肯定しながらも、「整えすぎない自由」も選べるようになります。

整合性を求めるのも、ズレを楽しむのも自由。その境界を意識的にデザインすることが、日々の選択をより主体的なものに変えてくれるはずです。