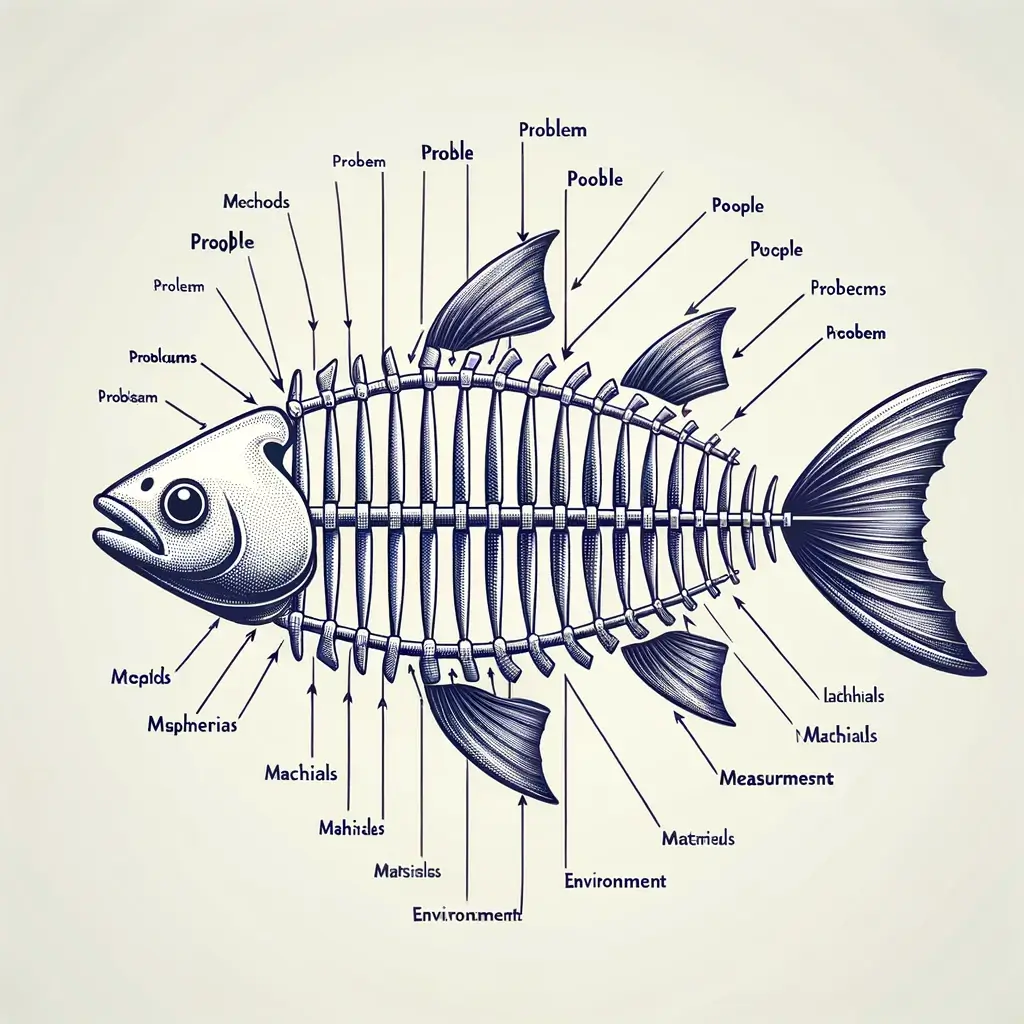

フィッシュボーンチャートは、品質管理や業務改善の現場でよく用いられるツールです。

その形状が魚の骨に似ていることから、こう呼ばれています。

正式名称は「特性要因図」または「原因と結果の図」とも呼ばれ、日本の品質管理の礎を築いた石川馨博士によって考案されました。

問題解決のために、関連する要因を体系的に整理・分析できる点が重要なポイントです。

本記事では、フィッシュボーンチャートの概要や目的、具体的な作成方法、活用の場面などを順を追って説明します。

フィッシュボーンチャートの目的

1. 問題解決のツールとしての位置づけ

フィッシュボーンチャートは、問題解決において根本原因を特定するための強力なツールです。

問題の表面的な現象に留まらず、その背景にある真の原因を深く掘り下げ、効果的な対策を講じるための道筋を示してくれます。

2. 原因と結果の関係の可視化

フィッシュボーンチャートは、問題と原因の関係性を可視化します。

これにより、複雑に絡み合った要因を整理し、問題の本質を明確に捉えることが可能になります。

たとえば、製造業における不良品発生の原因を分析する際に、人、機械、方法、材料など、様々な要因がどのように影響しているのかを一覧できます。

3. チーム協力の促進

フィッシュボーンチャートの作成は、チームワークを向上させるきっかけになります。

チームメンバーがそれぞれの専門知識や経験を持ち寄り、意見を交換することで、より多角的な視点から原因を特定できます。

活発な議論を通じて、問題解決に対する共通認識を醸成し、組織全体の能力向上につながります。

チャートの作成方法

1. 問題の定義

問題の定義は、関係者全員が共通認識を持てるように、具体的な言葉で表現することが重要です。

例えば、製造業における品質不良であれば、「不良率5%削減」のように、定量的な目標値を設定すると、より効果的な分析につながります。

2. 主要カテゴリの設定

主要カテゴリの設定は、汎用的なテンプレートを参考にしつつ、分析対象に合わせてカスタマイズすることが大切です。

例えば、ECサイトの売上不振であれば、「集客」「商品」「価格」「顧客体験」などのカテゴリを設定することで、より詳細な要因分析が可能になります。

3. 各カテゴリの詳細要因の特定

詳細要因の特定では、ブレインストーミングを行う際に、参加者が自由に意見を出しやすい雰囲気づくりが重要です。

例えば、「なぜなぜ分析」を組み合わせることで、表面的な要因だけでなく、根本的な原因を深く掘り下げることができます。

4. 根本原因の特定

根本原因の特定では、複数の要因が複雑に絡み合っている場合、パレート図などを活用して重要度の高い要因を絞り込むことが有効です。

例えば、ITプロジェクトの遅延であれば、「要件定義の曖昧さ」「コミュニケーション不足」「技術的な課題」の中から、最も影響の大きい要因を特定します。

5. 解決策の立案と実行

解決策の立案では、短期的な対策と長期的な対策の両方を検討し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことが重要です。

例えば、顧客からの問い合わせが多い場合は、FAQの充実やチャットボットの導入など、顧客自身で問題解決できる仕組みを構築することも有効です。

フィッシュボーンチャートの利点

フィッシュボーンチャートは、問題解決や要因特定に役立つツールとして、多くの利点があります。

視覚的な理解の促進

フィッシュボーンチャートの最大の利点は、問題を視覚的に理解しやすい形式で表現できる点です。

原因と結果の関係を体系的に整理することで、複雑な問題も一目で把握できます。

包括的な分析の実現

フィッシュボーンチャートは、主要なカテゴリを設定し、考えられるすべての要因を洗い出すため、分析の網羅性が高まります。

表面的原因に留まらず、根本原因の特定に繋がりやすいのが特徴です。

チームでの協力と共有

フィッシュボーンチャートの作成は、チームメンバーがそれぞれの知識や経験を持ち寄り、意見を交換する共同作業に適しています。

これにより、多角的な視点から問題解決に取り組むことが可能となり、チーム全体の理解が深まります。

効果的な対策の立案

フィッシュボーンチャートで特定された根本原因に基づき、具体的な対策を立てることができます。

表面的な対策ではなく、問題の根本にアプローチすることで、再発防止や持続的な改善に繋げることが可能です。

これらの利点により、フィッシュボーンチャートは、製造業、マーケティング、ITプロジェクトなど、様々な分野で活用されています。

使用上の注意点

時間とリソースの必要性

フィッシュボーンチャートは、問題解決に向けた詳細な分析を行うために、十分な時間と関係者の協力が不可欠です。

特に製造業における品質不良、マーケティングにおける顧客離脱、組織管理における社内トラブルなど、複雑な問題の分析には、各分野の専門家を集め、議論を重ねる必要があり、それ相応の時間を要します。

経験やスキルの重要性

フィッシュボーンチャートを有効に活用するには、単に図を作成するだけでなく、問題に対する深い理解と分析力が必要になります。

例えば品質不良の場合、「人・機械・方法・材料・環境・測定」の各要因を掘り下げ、真の原因を特定するためには、製造現場の経験や専門知識が不可欠です。

経験の浅いメンバーだけで分析を行うと、表面的な原因に留まり、有効な対策を立てられないことがあります。

複雑な問題での使用限界

フィッシュボーンチャートは、原因が複雑に絡み合っている問題に対して有効なツールですが、万能ではありません。

例えば、組織全体の課題や、複数の部門にまたがる問題など、あまりにも複雑な問題に対しては、チャートが煩雑になり、かえって分析が難しくなることがあります。

そのような場合には、パレート図で重要度の高い要因を絞り込んだり、「5 Whys」で原因を深く掘り下げたりするなど、他のフレームワークとの連携を検討する必要があります。

適切な使用状況

フィッシュボーンチャートは、複数の要因が複雑に絡み合って発生する問題の原因を特定し、対策を立てる際に特に有効です。

チームで協力して問題解決に取り組む場合や、包括的な原因分析が必要な状況に適しています。

製造業における品質管理

製品の不良が発生した場合、その原因は多岐にわたります。

例えば、ある製品の不良率が高いという問題を抱えている製造業の場合を考えてみましょう。

- 人: 作業者の熟練度、疲労、誤操作

- 機械: 設備の老朽化、故障、調整不良

- 方法: 作業手順の不備、標準化の欠如

- 材料: 原材料の不良、品質のばらつき

- 環境: 温度、湿度、騒音

- 測定: 測定器の精度、校正不良

これらの要因をフィッシュボーンチャートに整理することで、真の根本原因が見つけやすくなります。

マーケティングにおける顧客離れの分析

顧客離れの原因は、製品、価格、プロモーション、顧客対応など、さまざまな要素が考えられます。

- 製品: 品質、機能、デザイン

- 価格: 価格設定、競合との比較

- プロモーション: 広告の効果、ターゲット設定

- 顧客対応: 問い合わせ対応、サポート体制

- UI/UX: サイトの使いやすさ、デザイン

- 競合: 競合の新製品、サービス

これらの要因をチャートに落とし込むことで、どの要素が顧客離れに影響を与えているのか、構造的に把握できます。

ITプロジェクトにおける遅延原因の分析

ITプロジェクトの遅延は、要件定義の曖昧さ、コミュニケーション不足、技術的な問題など、複数の要因が重なって発生することがあります。

- 要件定義: 不明確な要件、変更の多さ

- コミュニケーション: チーム内の連携不足、情報共有の遅れ

- 技術: 技術的な問題、スキル不足

- 人員: 人員不足、スキル不足

- 計画: スケジュールの無理、見積もりの甘さ

- 管理: 進捗管理の不備、リスク管理の甘さ

各要因を詳細に分析しチャート化することで、プロジェクトの遅延を引き起こしている根本的な問題を特定し、具体的な改善策を講じることが可能です。

| 使用状況 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 複雑な問題の原因分析 | 多角的な視点から原因を特定可能。チームで協力して問題解決に取り組める。 | 時間と労力がかかる。主観的な判断に左右される可能性もある。 |

| チームでの問題解決 | 関係者全員で情報共有し、共通認識を形成できる。協力体制が構築しやすくなる。 | 意見の偏りや、少数意見が無視される可能性がある。 |

| 包括的な原因分析が必要な場合 | 全体像を把握し、抜け漏れなく原因を特定できる。 | 根本原因分析に関する知識が必要。表面的な原因に留まる可能性がある。 |

| 問題の再発防止策を講じたい場合 | 真の根本原因を特定し、効果的な対策を立案できる。 | チャートが複雑化しすぎて、かえって分かりにくくなる場合がある。個々の原因の重要度評価が難しい場合もある。 |

このように、フィッシュボーンチャートは様々な状況で活用できる便利なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、問題の特性を理解し、適切な使用方法を選択することが大切です。

代替ツールの紹介

問題解決には、フィッシュボーンチャート以外にも多岐にわたる分析ツールが存在しますが、ここではそれぞれのツールの特性を理解し、状況に応じて最適なものを選択することが重要です。

5 Whys分析

「なぜ?」を5回繰り返すことで問題の根本原因を追求する分析手法です。

深掘りによる本質的な原因の特定に役立ちますが、複雑な問題に対しては原因が多岐にわたり、有効でない場合があります。

SWOT分析

企業の戦略策定に用いられるフレームワークで、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素を分析します。

市場環境と自社の状況を把握し、事業戦略を立てる上で有効ですが、個別の問題解決には直接的には繋がりません。

パレート図

パレートの法則(80:20の法則)に基づき、問題の要因を重要度の高い順に並べて表示するグラフです。

問題解決の優先順位をつける際に有効ですが、根本原因の特定には向いていません。

| ツール | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|

| 5 Whys分析 | 根本原因の特定 | 深掘りによる本質的な原因特定に有効。複雑な問題には不向き。 |

| SWOT分析 | 企業戦略策定 | 企業の強み・弱み・機会・脅威を分析。事業戦略に有効だが、個別問題解決には不向き。 |

| パレート図 | 問題解決の優先順位付け | 問題の要因を重要度順に表示。優先順位付けに有効だが、根本原因の特定には不向き。 |

それぞれの分析ツールは、得意とする領域が異なります。

問題の種類や状況に応じて、これらのツールを適切に選択し、または組み合わせることで、より効果的な問題解決に繋げることが可能です。

まとめ

フィッシュボーンチャートは、問題の根本原因を特定し、チームでの協力的な問題解決を促進する強力なツールです。

単に図を作成するだけでなく、現場での実践と継続的な改善サイクルに組み込むことで、その真価を発揮します。

- 問題の本質を捉え、構造的に可視化する

- チームでの議論を活性化し、多角的な視点を取り入れる

- 他のフレームワークと連携させ、分析の精度を高める

フィッシュボーンチャートは、問題解決の突破口を開くだけでなく、組織全体の「問題の構造を捉える力」を育むための有効な手段となります。

今回学んだ視点と手法を参考に、ぜひ現場で実践し、継続的な改善につなげていきましょう。